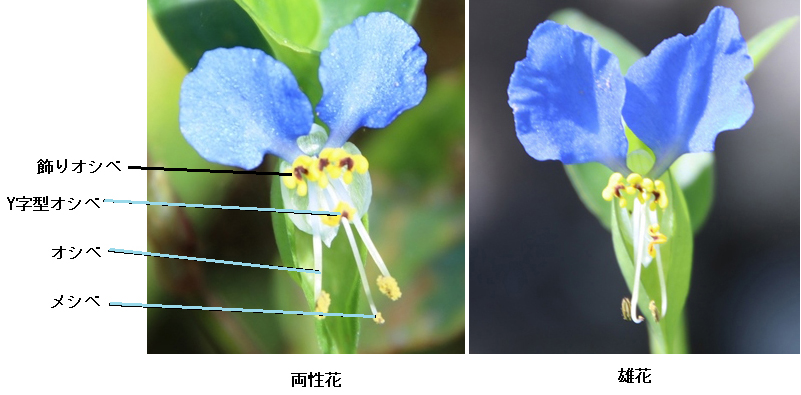

葉室麟の小説に、「蛍草(ほたるぐさ)」という作品がある。 葉室麟の小説に、「蛍草(ほたるぐさ)」という作品がある。「露草ですね。お花を万葉集には月草と記してありますが、俳諧では螢草と呼ぶそうです」と教えた。月草や螢草という名の響きに菜々は目を輝かせた。 「螢草……、きれいな呼び名ですね」 深く心を動かされたように菜々が言うと、佐知は微笑んだ。 「そうですね。きれいで、それでいて儚げな名です」 「螢草は儚い名なのですか」 佐知の横顔に目を向けながら菜々は不思議そうに言った。夏の夜に青白い光を点滅させる螢のことはきれいだと感じるだけだった。螢草という名を聞いても、塋が止まる草なのだろう、とぼんやりと考えて、ほかに思いつくことはなかった。 「螢はひと夏だけ輝いて生を終えます。だからこそ、けなげで美しいのでしょうが、ひとも同じかもしれませんね」 作中の会話である。ツユクサは半日花である。早朝、日の出頃に咲いて正午頃には花を閉じてしまう。そのはかない命をひと夏で生を終える蛍に例えて蛍草という。 『万葉集』には月草で5首、鴨頭草で4種の合計9首が詠われている。日本現存最古の薬物辞典である「本草和名」(918年)に「鴨頭草 都岐久佐(つきくさ)」とあり、鴨頭草もツキクサと読む。万葉の時代、ツユクサはツキクサと呼ばれていたことが分かる。 ツキクサとは「着き草」の意で、万葉の時代にはこの花を布に摺るとよく染め着くからだという。しかし、それなら「着草」とすればよく、どうして「月草」としたのかが分からない。 江戸時代の新井白石は『東雅』の中で、「よろづの花は朝日影にあたりてこそさくに此花は月影にあたりてさけば月草といふといへり」と述べている。要するに、夜の暗いうちから月光を浴びて咲くので月草と呼ばれたというのである。だが、実際には明け方から開花するので、この説は無視されてしまった。しかし、万葉時代の人々がどれほどツユクサの生態を理解していたか分からない。朝起きてみて、すでに咲いている花を見たら、月の明かりの下で咲いたと考えたとしてもおかしくはない。「月草」は文字通りの意味としてもいいのではないだろうか。 ツユクサの花には花青素という色素がふくまれていて、この花びらを布地に当ててこすると、その色素が簡単に流れ出て布が薄い藍色に染まる。しかし、ツユクサで染めた藍色はたちまち色が落ちてしまう。 万葉集の9種の歌は半日花としてのツユクサを儚さの象徴としてとらえたものか、色落ちすることを「移ろいやすさ」や「心変わり」するものとしてとらえている。 月草の 移ろひやすく 思へかも わが思ふ人の 言も告げ来ぬ (坂上大嬢 巻4.583) (訳:私の恋しい人が何も言ってこないのは、ツユクサのように冷めやすい心を持っておられるからでしょうか) 前述のように、ツユクサの花びらの絞り汁は昔から染色に使われたが、光や水に弱いことから、藍染めの技法が伝わると次第に廃れた。 しかし一方で、水で洗うと跡形もなく流れて消える特性は、友禅染めの下絵を描くのには好都合だった。早朝に花を摘み、その絞り汁を和紙に染み込ませて乾燥させたものが「青花紙]で、近江の国(現在の滋賀県)の特産物として今目もなお生産されている。 今から200年ほど前の天明(1781-1789年)の頃、琵琶湖に近い現在の  草津市木川町に住む老人が、草津川の河辺で大きな花弁をつけたツユクサを発見した。これを持ち帰り、育ててみたところ、次々と 美しい青い花をたくさん付けた。今日オオボウシバナ(大帽子花)と呼ばれているものである。この草花はたちまち隣近所の農家に広まっていった。この話は、やがて京都の友禅染問屋の知るところとなり、それぞれの農家に花の絞り汁から青花紙を作らせたという。友禅染の職人はこれを水に浸すだけで手軽に青色の染料を得ることができ、花のない時期でも常時使えるというわけである。こうして友禅の下絵描きには欠かせないものとなった。下絵の上にいろいろな絵模様を染め上げて最後に友禅流しをする。下絵は水に消え去り、華麗な友禅模様だけが浮き出てくるのである。 草津市木川町に住む老人が、草津川の河辺で大きな花弁をつけたツユクサを発見した。これを持ち帰り、育ててみたところ、次々と 美しい青い花をたくさん付けた。今日オオボウシバナ(大帽子花)と呼ばれているものである。この草花はたちまち隣近所の農家に広まっていった。この話は、やがて京都の友禅染問屋の知るところとなり、それぞれの農家に花の絞り汁から青花紙を作らせたという。友禅染の職人はこれを水に浸すだけで手軽に青色の染料を得ることができ、花のない時期でも常時使えるというわけである。こうして友禅の下絵描きには欠かせないものとなった。下絵の上にいろいろな絵模様を染め上げて最後に友禅流しをする。下絵は水に消え去り、華麗な友禅模様だけが浮き出てくるのである。オオボウシバナナは花弁が大きく、開花期には毎日新しい花を咲かせるため収量が多く、商品作物としての栽培に適する。しかし早朝に開花した花はその日の昼頃には萎んでしまう上、搾り取った汁はその日のうちに使わなければ変質してしまうため、青花摘みと青花紙作りは酷暑の中、休憩の取れない作業が連日続く、過酷な作業であった。このため生産地では別名、地獄草、地獄花とも呼ばれた。後に化学合成した色素(化学青花)が代わりに用いられるようになり、アオバナの需要は減り、栽培量も減少した。 ボウシバナというのはツユクサの近江地方の方言である。ちなみに『日本植物方言集』(1972年)には、ツユクサには185の別名が収載されている。 ツユクサは、ツユクサ科ツユクサ属の一年生植物で。日本全土の畑地や草むらに自生している。高さは15~50cmで直立することはなく、茎は地面を這う。 6 - 9月にかけて1.5 - 2cmほどの青い花をつける。花は、ちょうど2枚貝のようにたたまれた包葉(苞ともいう。花に付随した特殊な形の葉)の間から、毎朝ひとつずつ顔を出す。花弁は3枚あり、上部の2枚はミッキーマウスの耳のような形で青く大きいが、下部の1枚は白くて小さく目立たない。雌しべが1本、雄しべが6本で成り立っている。2本の雄しべは雌しべとともに長く前方に突き出されているが、茶色であまり目立だない。短い3本の葯(花粉袋)はX字型をしており、花の中心で黄色く目立つ。そして残る1本は両者の中間の位置にあり、Y字型で、色も黄と茶の中間だ。アサガオなどと同様、早朝に咲いた花は午後にはしぼんでしまう。  花の多くは雌しべと雄しべの双方を持つ両性花だが、中には雌しべを欠く雄性花も4分の1ほど混じっている。両性花が実を結ぶには多量のエネルギーを費やすが、雄性花が花粉をつくるだけなら少量ですむ。エネルギーを節約し、花粉をばらまいてあわよくは父親として子孫を残そうとする花のたくらみなのである。 花の多くは雌しべと雄しべの双方を持つ両性花だが、中には雌しべを欠く雄性花も4分の1ほど混じっている。両性花が実を結ぶには多量のエネルギーを費やすが、雄性花が花粉をつくるだけなら少量ですむ。エネルギーを節約し、花粉をばらまいてあわよくは父親として子孫を残そうとする花のたくらみなのである。ところで、目立つ3本の短い雄しべは、実際は花粉をまったくつくらない。虫を誘うための「飾り雄しべ](仮雄しべ、仮雄蕊とも呼ぶ)なのである。 一般に、花を訪れる虫は、蜜と同時に花粉を食糧として利用する。植物によっては蜜をつくらず、虫に花粉だけを提供している種類もある。しかし花にしてみれば、花粉には卵細胞に精核を送り込んで子をつくるという重要な任務があるので、多量に食べられてしまっては困る。花粉の製造には貴重なタンパク質や核酸を要するので、経済面でも苦しくなるのだ。 そこでツユクサは「飾り雄しべ」を用意し、たんまり花粉があると見せかけて虫を誘う。騙された虫が長い雄しべの花粉に触れて次の花の雌しべに運んだとき、花は目的を成就する。 ツユクサの花は、短い命が終わりに近づく頃、ひそかに大仕事を果たす。花は、しぼみながら長い雄しべと雌しべを巻き上げ、絡み合わせて自ら受粉するのだ。同じ花の花粉で受粉することを同花受粉という。朝の短時間に虫が来るとは限らないが、こうして同花受粉を行うことで確実に実を結ぶことができる。 同花受粉は、しかし極端な近親交配となり、遺伝的に劣った弱い子孫が生まれる危険が大きい。が、冬は枯れる一年草のツユクサとしては、なにがなんでも種子をつくらなければ子孫が絶えてしまう。その執念が生んだ最期の秘め技が、巻き上がる雄しべと雌しべなのである。 咲き終えた花は再び包葉の中にもどり、実を結ぶ。秋が深まる頃、実は熟して裂け、黄ばんだ包葉の中に数粒のタネを吐き出す。 やがて冬を告げる木枯らしが吹き荒れると、タネは包葉の中から振り出され、ちりぢりに冬枯れた草むらに転げ落ちていく。ツユクサの一生は終わり、新たな命は草むらの底で次の春を待って静かに眠る。 |